|

|

電子波で見る電磁界分布 【 ベクトルポテンシャルを感じる電子波 】

外 村 彰

| マクスウェルは,A を物理量と考えた.式(2)によれば,A

の時間変化は,単位電荷を持つ粒子に働く力に等しい.これは,“運動量の時間変化”が力であることを示すニュートンの運動方程式を思い起させ,A

が運動量と同じ役割をすることを示している.実際,マクスウェルは,A を“電磁気的運動量”と呼んでいる.だが,電磁気それ自身が運動量を持っているといわれても納得し難い人もいるだろう.正しくは,単位電荷を持つ粒子がその位置にやってきたときに,粒子にAだけの運動量が付加されるという意味である.電荷を持っていない粒子がそこにやってきても運動量を持つわけではない.

そもそもE やB は,単位電荷の粒子に働く“力”として定義された.だが,E ,B の代りにベクトルポテンシャルA と電位V を使うこともできる.すなわち,単位電荷を持つ粒子は,電界で加速されると電位差分だけのエネルギーをもらう.そして磁界の中を通ると,ベクトルポテンシャル分だけの運動量をもらう.荷電粒子に力を及ぼすものが電磁気であると考えれば,電磁気をE ,B で表現するのが適切だが,荷電粒子のエネルギーや運動量に変化をもたらすものが電磁気であると考えると,電磁気をV とA で表現する方が直接的である.更に量子力学になると,V とA は波動関数(用語)の位相を変える量として,E ,B よりも重要な役割を果たすことになる. マクスウェルは数学が得意だったが,同時に物理的なイメージを浮かべることにもたけていた.電磁気がどうして式(1),(2)のような法則に従うのか,ベクトルポテンシャルの物理的意味は何だろうか,といったことまで機械的なモデルを使って考えている.

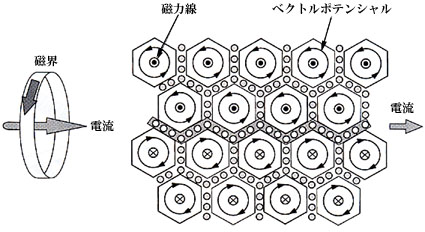

図1は,マクスウェルが電磁気を説明するために描いた図を少し書き直したものである(2).図の中央を,電流が左から右に流れ,この電流の周りに磁界が取り巻いている.磁力線の方向は,図の上半分で手前向き,下半分では向こう向きである.磁力線1本1本は,電気的緊張度を表すベクトルポテンシャルの渦から構成されている.流体がぐるぐる回って渦を作っているために,磁力線の管は遠心力によって広がろうとして管同士は互いに反ぱつする.このため,管の長さは縮まろうとする.これがN極とS極との引力になる.渦の向きは,電流の上下で逆向きである.渦と渦の間には,網で示した小さな“ころ”がたくさんはさまっている.“ころ”は滑ることなく回転するが,隣り合う渦の回転方向が同じ場合には,“ころ”は,同じ位置でぐるぐる回る.しかし,電線の位置では上下の渦が反対方向に回転しているので,“ころ”は右の方向に流れてしまう.“ころ”の流れが電流に対応するというわけである. |

| ■3. ベクトルポテンシャルがたどった歴史 このような経緯を経て完成したマクスウェル方程式は,すぐには世の中に受け入れられなかった.磁力線が“渦”からできているといったり,光が電界や磁界の波であると予言したり,得体の知れないエーテルが存在するといったり,常人には理解し難かったのであろう.しかし,ヘビサイドやヘルツらによる努力が実って,30年後にようやく認められるようになる.実際,1862年にマクスウェルによって予言された電磁波が,1888年にヘルツによってその実在性が示され,マクスウェル理論への信頼性が高まることになる.その代り,物理的意味を持つのはE ,B だけであるとして,A (V も含む)は物理量の座から蹴落とされ,以来A は単なる数学的な補助量と考えられるようになる.しかし,それ以来A が忘れ去られてしまったというわけでもない.20世紀に入り,物理学の新しい枠組みを作る試みの中でA は再び登場することになる. 話は今世紀に移り,アインシュタインが登場するところから始まる.特許局で働いていたアインシュタインは,当時の先端科学である電磁気の特許を担当しながら,その応用について考えを巡らせていたようである.彼は,等速運動をしている列車の中では,マクスウェル方程式が妙な形になってしまうことに気づく.例えば,ある座標系ではdivB =0が成り立たなくなり,常に輪になっているはずの磁力線が途切れてしまうといったことが起る.どんな座標系でも,法則は同じ形になるはずであるという信念に固執して,ついに時間,空間が絶対的なものではないという“特殊相対論”に至る. 更にアインシュタインは,等速運動だけでなく任意の加速運動をしている座標系でも法則が同じ形に表せるはずであると考えて,一般相対論を構築する.この理論によれば,重力の効果は時空をひずませたのと等価になる.すなわち,太陽のように重い物体の周りの空間は,ちょうどトランポリンに人が乗ったときのように,へこんで,近くの地球はそこに引き寄せられる.事実,ひずんだ時空の中では質量のない光(光子)ですら,曲がってしまう.こうして重力は,“時間・空間のひずみの場”によって生じ,電磁気と同様に場が伝わっていって他に力を及ぼすことになった. 重力の理論を作り上げたアインシュタインは,更に“重力と電磁気を統一する理論”を目指す.その夢に挑戦したのが,レビ・チビタ,カルタン,ワイルといった数学者である.中でもワイルの試みは重要で,ベクトルポテンシャルA とも深い関係を持つ.彼は,アインシュタインの重力理論にA を持ち込んで,電磁気との統一を図ったのである.ワイルによれば,A が存在すると時間空間の各点で“ものさし”――英語でいうと“ゲージ”――が変化するという.各点の“ものさし”に違いがあると,そこに電磁界が生じることになる. ワイルの論文は,早速アインシュタインに送られるが,数学的には大変面白いが,物理的に無関係な結論を導いてしまうことがあるとして一蹴される.1mの物差しを持って磁石の周りを一回りすると,2mになってしまうことがあるというのである.この統一理論は失敗であった. このゲージ理論(用語)が形を変えて統一理論への第一歩を踏み出すのは,それから30年以上も経ってからのことである.ヤンとミルズが,陽子と中性子の間に働く力にこのゲージ原理を適用したのである.その間に量子力学が完成しているが,Aは“ものさし”ではなく,波動関数の“位相”を変化させる量となる.さて,この新しいゲージ理論では,かつてアインシュタインがワイルに投げかけた反論は,どうなるのであろうか?――電子が,磁石の周りをぐるっと一周したとき,位相が元どおりの値にならないことになる.実はこれは,すぐ後で述べるアハラノフ・ボーム(AB)効果(用語),(3)にほかならない. |

|

<<< 用語説明 >>>

|

電気的緊張度 電界や磁界よりも基本的な量としてファラデーが考え出した物理量.後にベクトルポテンシャルとなる. ベクトルポテンシャル 磁界B の代りに用いるポテンシャルA(B=rot A).計算に便利なだけでなく,ゲージ理論では基本的な物理量と見なされる. 波動関数 電子の波としての振舞いは,複素数の波動関数で記述される.観測量は,その絶対値の二乗で与えられる. ゲージ理論 電磁気力,原子核内部で働く弱い力,強い力を統一的に記述できる理論. アハラノフ・ボーム効果 電子は電磁界に触れなくても,ポテンシャルによって物理的に影響を受けることがあると示す電子の干渉現象. 電子波 電子は粒子として検出されるが,原子内部の電子や速度のそろった電子の流れは,同時に波としても振る舞う. |

|

(C) Copyright

2000 IEICE.All rights reserved.

|